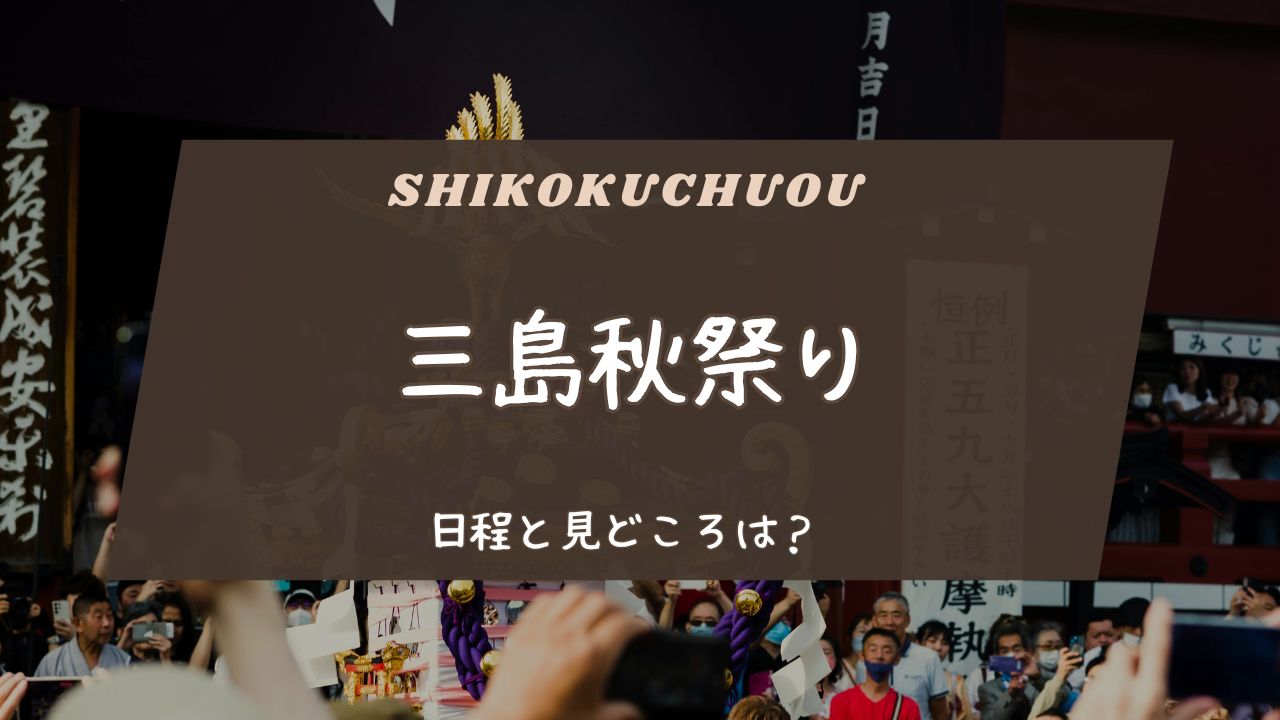

伊予三島秋祭りは、四国中央市の三島・寒川・豊岡地区にて毎年10月20日~23日にかけて行われる伝統行事です。

200年以上の歴史を誇り、華やかに装飾された太鼓台が町を練り歩く姿や、迫力満点の「三島太鼓台統一寄せ」は必見。

地域住民の熱気と日本の伝統文化を間近で感じられるこの祭りは、見どころ満載の秋の風物詩です。

伊予三島秋祭りの日程

概要

開催日時:毎年10月20日~23日

お問い合わせ先:四国中央市役所 観光交通課内

電話番号:0896-28-6187

三島・豊岡地区:10月21日~10月23日

三島・豊岡地区での伊予三島秋祭りは、毎年10月21日~23日にかけて行われます。

見どころとしては、22日に行われる「統一寄席」と夜太鼓の運行、そして23日の宮入や三島地区での夜太鼓があります。豪華絢爛な太鼓台が町を練り歩き、力強い掛声とともに観客を魅了します。

特に港記念公園で開催される「三島太鼓台統一寄せ」では、迫力あるかき比べが行われ、間近でその迫力を感じられるのも魅力のひとつです。

寒川地区:10月20日~10月22日

寒川地区での伊予三島秋祭りは、毎年10月20日から22日に開催されます。

22日には寒川地区の宮入が行われ、地域に根付いた伝統的な祭礼が見られます。太鼓台は鮮やかな装飾を施され、担ぎ手の掛声と共に勇壮に進む姿は圧巻です。

三島・豊岡地区とは異なる日程で行われるため、両地区の祭りを見比べることで、それぞれの魅力を感じられるのも大きな楽しみです。歴史と伝統を今に伝える姿をぜひ堪能してください。

伊予三島秋祭りとは

四国中央市で行われる伝統行事

伊予三島秋祭りは、愛媛県四国中央市の三島・寒川・豊岡地区にある6つの神社で行われる伝統的な秋祭りです。毎年10月20日~23日にかけて開催され、地域ごとに日程が分かれているのが特徴です。

豪華な太鼓台が市内を練り歩き、掛声とともに力強く担がれる姿は迫力満点で、多くの観客を魅了します。特に港記念公園で行われる「三島太鼓台統一寄せ」は、複数の太鼓台が集まり競い合う見応えのある場面として知られています。

地域の誇りと伝統を色濃く残す秋祭りは、今も多くの人々に親しまれています。

200年以上続く太鼓台文化

伊予三島秋祭りの中心となる太鼓台は、200年以上の歴史を持つとされる伝統文化です。

もともと秋祭りは収穫への感謝を神に捧げる行事であり、神輿行列とともに太鼓を打ち鳴らす形で行われてきました。その後、山車の形式へと発展し、江戸時代の化政期には現在見られるような豪華な太鼓台が作られるようになったと伝わります。

瀬戸内沿岸に広く見られる太鼓台の中でも、四国は一大宝庫と称されるほどの規模と多様性を誇ります。伊予三島秋祭りでは、この太鼓台を間近に感じられる機会があり、地域文化の継承と活気ある祭りの象徴となっています。

伊予三島秋祭りの見どころ

三島太鼓台統一寄せ(港記念公園)

伊予三島秋祭りの大きな見どころの一つが、港記念公園で行われる「三島太鼓台統一寄せ」です。各地区から集まった太鼓台が一堂に会し、力強い掛声とともにかき比べを披露します。

華やかに飾られた太鼓台が並ぶ光景は壮観で、祭り全体の熱気を象徴する場面です。観客は太鼓台のすぐ近くまで寄ることができ、迫力ある動きを肌で感じることができるのも大きな魅力です。

10月22日:統一寄席と夜太鼓運行、寒川地区宮入

22日は祭りの中でも特に盛り上がりを見せる一日です。昼間は統一寄席が行われ、夜になると「夜太鼓運行」が始まります。太鼓台に明かりが灯り、夜空に響き渡る太鼓の音と掛声が幻想的な雰囲気を作り出します。

また、この日は寒川地区の宮入も行われ、地域の伝統と誇りを感じられる瞬間が数多く見られます。昼夜を通して太鼓台の魅力を楽しめるのが22日の特徴です。

10月23日:三島・豊岡地区宮入、三島地区夜太鼓

23日は三島地区と豊岡地区の宮入が行われ、祭りのクライマックスを迎えます。太鼓台が神社に向かう様子は、厳粛さと迫力を兼ね備えた見ごたえある行事です。

さらに、夜には三島地区の「夜太鼓」が披露され、昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができます。灯りに照らされた太鼓台と勇壮な掛声が響き合い、観客を圧倒する迫力を生み出します。

太鼓台の魅力

豪華絢爛な飾りと迫力ある掛声

伊予三島秋祭りの太鼓台は、豪華な装飾が施されていることで知られています。煌びやかな飾りや伝統的な意匠が施された太鼓台は、それ自体が芸術品のような存在です。

さらに、太鼓を打ち鳴らしながら響く力強い掛声が加わり、祭りの雰囲気を一層高めます。かき夫たちの息の合った動きと掛声が織りなす迫力は、見ている人々に強い印象を残し、祭りの象徴的な魅力となっています。

観客が間近で感じられる臨場感

伊予三島秋祭りの大きな特徴は、観客が太鼓台のすぐ近くまで寄れることです。目の前で揺れ動く太鼓台や力強くかき上げる姿を体感できるため、祭りの熱気をより身近に感じられます。

太鼓の響きや掛声が直接体に伝わるような臨場感は、他では味わえない特別な体験です。地域の人々の情熱と伝統文化の力強さを肌で感じられることこそ、この祭りの最大の魅力といえるでしょう。

祭りの歴史と実行委員会の誕生

衰退から復活への歩み

かつての三島祭りは、一時期見るも無残なほどに衰退していました。昭和60年当時、三島地区ではわずか5台、寒川・豊岡地区でも4台、合わせても9台の太鼓台しか運行されず、寂しい祭りとなっていました。

しかし、22日の宵に統一運行を試みたことをきっかけに、太鼓台が再び集結するようになりました。その後、川原町や西町、真古町などが復活し、徐々に台数が増加。住民の努力によって、祭りは再び活気を取り戻すこととなりました。

伊予三島秋祭り実行委員会の設立経緯

太鼓台復活の流れを受け、平成元年に「三島太鼓祭実行委員会」が発足しました。さらに平成4年には具定が復活し、平成6年には市政施行40周年を機に、三島地区と寒川・豊岡地区を合わせ14台が加わり、現在の「伊予三島太鼓祭実行委員会」の形が整いました。

その後も台数は増え、現在では17台による大規模な組織として運営されています。実行委員会は、伝統を守りつつ新しい運行形態も柔軟に取り入れる方針を掲げています。

太鼓台の由来と広がり

祇園祭や山車との関わり

太鼓台の起源は明確ではありませんが、京都の祇園祭に登場する「かき山」を原型とする説があります。安土桃山時代に大阪の豪商が作らせたとも言われ、江戸時代の町人文化の爛熟期には、蒲団を重ねた形など多彩な太鼓台が登場しました。

祇園祭の山車に太鼓が積まれ、装飾が加わった流れの中で太鼓台が発展していったと考えられています。歴史の中で形を変えながら受け継がれてきた太鼓台は、今なお地域文化の象徴となっています。

瀬戸内沿岸に広がる太鼓台文化

太鼓台は瀬戸内沿岸に多く見られ、とりわけ四国は「太鼓台の一大宝庫」と称されています。江戸時代後期、文化や社寺参詣の流行、海上交通の発達などを通じて、中央から地方へ太鼓台文化が広がったとされます。

その伝播の背景には村上水軍由来説や大阪城築城の石材運搬由来説など、さまざまな説がありますが、いずれも定説には至っていません。それでも太鼓台が地域ごとに独自の発展を遂げ、今日の姿に至ったことは間違いありません。

まとめ

伊予三島秋祭りは、四国中央市の三島・寒川・豊岡地区で行われる200年以上の歴史を持つ伝統行事です。

かつて衰退の時期もありましたが、地域住民の努力により太鼓台が次々と復活し、現在では17台が運行される盛大な祭りへと発展しました。

華やかに飾られた太鼓台や迫力ある掛声、観客が間近で楽しめる臨場感は、この祭りならではの魅力です。伝統を守りながらも時代に合わせた工夫を取り入れる姿勢が、今もなお多くの人々を魅了し続けています。